1949年的湘潭,码头上人声鼎沸,一位副军长正在执行任务,却突然止住了脚步。 他的目光落在人群中一位老人身上,他没想到,他竟然从人群中无意中瞥到自己已经失散22年的母亲。 这位副军长是谁?他为何会与母亲失散?母子俩又会如何相认? 投身革命 湖南湘潭淦田镇的小药铺里,一名年轻人每天清早便开始打扫、磨药、捣罐。 他叫杨勋梅,只念了两年私塾,就因为家中贫困而辍学,在药铺当起了帮工。 药铺的生意一年不如一年,1927年春,杨勋梅北上长沙谋生。 初到长沙的他很快碰了壁,招工处排队的都是成群结队的青年,衣...

1949年的湘潭,码头上人声鼎沸,一位副军长正在执行任务,却突然止住了脚步。

他的目光落在人群中一位老人身上,他没想到,他竟然从人群中无意中瞥到自己已经失散22年的母亲。

这位副军长是谁?他为何会与母亲失散?母子俩又会如何相认?

投身革命

湖南湘潭淦田镇的小药铺里,一名年轻人每天清早便开始打扫、磨药、捣罐。

他叫杨勋梅,只念了两年私塾,就因为家中贫困而辍学,在药铺当起了帮工。

药铺的生意一年不如一年,1927年春,杨勋梅北上长沙谋生。

初到长沙的他很快碰了壁,招工处排队的都是成群结队的青年,衣衫褴褛,神情迷茫。

他住在码头边一间低矮潮湿的木屋,每日两顿稀饭,和衣而眠。

那天,长沙街头涌起一股人潮,那是一次震撼全城的反英示威游行。

十万民众手执横幅,高喊口号,义愤填膺地抗议英国水兵在湘江登岸殴打工人纠察队员。

杨勋梅站在街角,最初只是好奇地张望,但那面书写“打倒帝国主义”的大旗像是一团火,烧进了他心里。

几秒迟疑之后,他迈步走入人群,游行队伍中,他喊得最响,推得最猛,甚至冲在最前头帮助维持秩序。

他的表现引起了长沙工会负责人的注意,几天后,他被工会推荐至武汉国民革命军第二方面军警卫团当兵。

警卫团,是共产党掌控的一支新军,团长是卢德铭。

走进军营,杨勋梅干得起劲,从挑水送饭、擦枪布靴,到后来的队列操练、哨岗执勤,样样不落。

由于执行任务一丝不苟,他被提拔为班长,穿上了缝着红布袖章的军服。

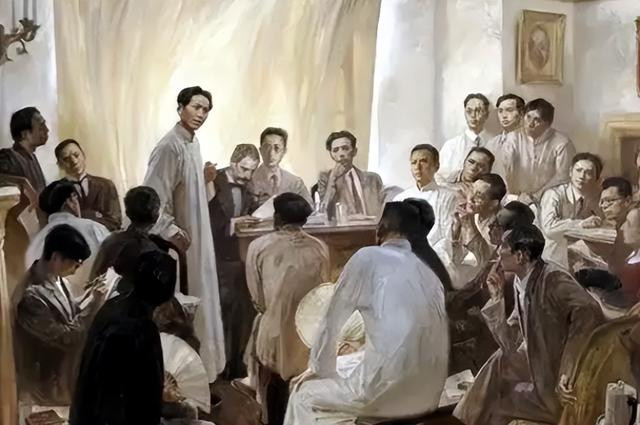

1927年9月19日晚,毛主席率部在文家市召开前委会议,警卫团全员紧张布防。

杨勋梅那天轮值门岗,夜色中,一位穿长袍的男子快步走来。

杨勋梅抬手拦住他:“同志你好,需通报后才能进入,请问贵姓?”

男子停下脚步,眉梢含笑:“有劳了,我姓毛。”

听得这话,杨勋梅微微一愣,却仍按照规矩先去营长陈浩处通报。

陈浩闻言顿时变色:“你知道他是谁吗?”

说罢他奔至门口,恭恭敬敬地迎进那位长袍男子:“毛委员,实在对不住,小兵不识大人。”

杨勋梅这才意识到,自己拦下的竟是毛主席,他满脸羞愧,急忙立正敬礼请罪。

毛主席却毫无怒色,反而拍拍他的肩:“你做得好,守纪律,是真正的好兵。”

这件“拦毛事件”被传为军中的一段佳话,也让杨勋梅获得了更多人的信任。

从那以后,他正式成为毛主席的第一位警卫员。

屡立战功

1927年,秋收起义后,杨勋梅被编入中国工农革命军第一军第一师第一团,任班长,身负保障安全的职责。

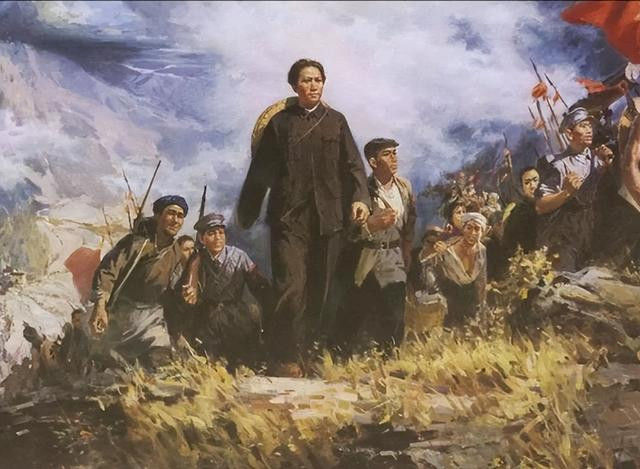

9月19日的那场会议后不久,毛主席带队从浏阳文家市向井冈山挺进,准备建立农村根据地。

秋风瑟瑟,杨勋梅随队穿越崇山峻岭,翻越荒野旷野,始终跟在毛主席身边。

在井冈山的日子,敌人时时围剿,粮食短缺,药品紧缺,甚至连子弹都要节省着打。

红军战士每天不是在战斗,就是在转移。

1928年8月,一场突如其来的敌袭打破了井冈山的寂静。

敌人调集了一个整团的兵力,妄图端掉红军在黄洋界的防线。

杨勋梅所率的警卫班,作为前沿部队的一部分,第一时间赶赴阵地。

清晨雾气未散,他带着战士们连夜抢修壕沟,布置火力。

战斗打响时,杨勋梅带头冲上堑壕,用一挺歪把子机关枪压制敌方火力。

他的右臂在混乱中中弹,鲜血直流,但他死死咬牙,用左手操枪继续战斗,直到昏迷。

昏迷后,他被战友抬下战场送往医院,手术没有麻药,绷带是撕碎的军衣。

他从鬼门关前走了一遭,醒来第一句话就是:“敌人退了吗?”

这股拼劲和血性让他声名鹊起,从那以后,不论在哪场战斗中,杨勋梅都是冲在最前的那个。

在红军几次反“围剿”的战斗中,他一次次冲锋,一次次死里逃生。

1929年春,红军在福建长汀附近遭遇国民党伏击,毛主席尚未转移,险些被围。

关键时刻,杨勋梅临危不惧,带着一个手枪班主动出击,吸引敌人火力。

十几人朝着敌军阵地放出虚假攻击,引得敌军误判方向。

就在敌人回防的一瞬间,毛主席趁乱撤离,转危为安。

1931年,他从一名班长提拔为营长,再升团职。

抗战全面爆发后,杨勋梅改名为杨梅生,寓意“战火中重生”。

他被任命为新四军淮南路东联防司令部司令员,独立指挥四个团的游击战任务。

一次伏击战中,他利用夜色掩护部队悄然靠近敌人驻地,利用群众提供的线索一举将200多敌兵一锅端。

他指挥下的部队,在一年内大小战斗六十余次,毙敌数百人。

这样的成绩,也让他成为了当时党内重要的军事将领之一。

解放战争爆发后,他又被派往东北、华中等地作战。

辽沈战役中,他率部日夜兼程包围兴城、绥中之敌,成功切断锦州敌军援路。

湘西剿匪时,他采用“外线包围、内线进攻”策略,数日清剿湘南匪患。

再次回到家乡的杨梅生,心中始终牵挂着一件事,就是他失散22年的母亲的下落。

苦寻儿子

自从1927年离家,杨梅生就与母亲分别,此后他忙于战事,又担心牵连家人,从未回过家。

可他从未忘记过母亲,也打听过消息,但没人知道母亲去了哪。

他不知道的是,他的母亲也正在找他。

杨梅生离家那年,蒋介石发动了“四一二”政变,一夜之间白色恐怖席卷全国。

凡与共产党、工人运动稍有牵连者,统统成为通缉之列。

杨梅生曾出现在游行队伍中,因此也被盯上,一日午后,几名穿着便衣的陌生人闯进杨家,他母亲被带走。

她被推搡着拉进县衙临时设立的牢房,反剪双手捆绑于墙柱之上,一场严刑逼供由此展开。

“你儿子在哪里?是不是跟着共产党去了?”鞭子落在她后背上,衣衫瞬间被撕裂,皮开肉绽。

她痛得几近昏厥,却咬紧牙关不肯松口:

“我儿去了长沙打工,真不知道他在哪!”

可是敌人不信,他们用冷水浇她、用辣椒水灌她、用烧红的火钳逼她认罪。

几日后,特务们见她已奄奄一息,便将她装进一口破竹箩筐,趁夜扔进城外乱葬岗。

但她没有死,不知过了多久,她在尸臭与枯枝中悠悠转醒。

她勉强翻动身子,借着一丝残喘爬出了死人堆。

为了逃避再次被捕,她不敢回家,不敢与任何熟人接触。

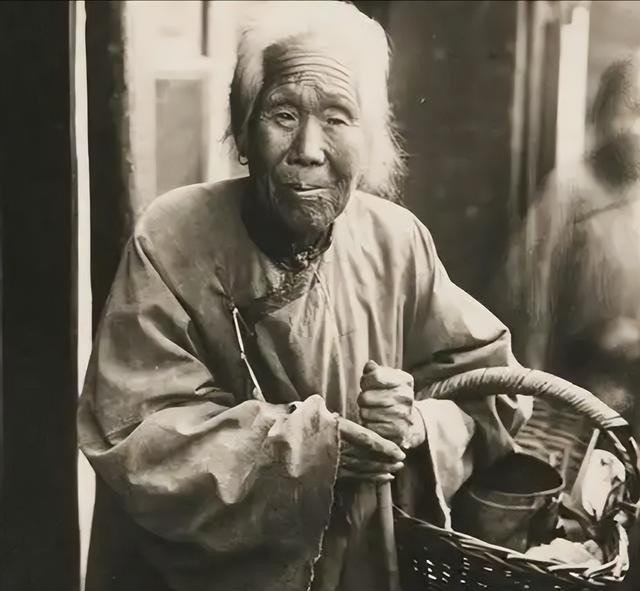

她换了名字,把头发剪短,换上从死人身上扒来的破衣,开始了长达二十二年的流浪生涯。

从此,她成了街头巷尾、码头山间的一个普通乞丐。

白天,她拄着竹竿,在庙前、集市、码头乞讨。

夜晚,她缩在破庙残墙间,以麻袋为被,以干草为席。

她从湘潭到长沙,从长沙又到武汉、九江、赣州,她嘴里反复念着一个名字:“杨勋梅,有谁见过我儿?”

她不知道,儿子已改名为“杨梅生”,所以每一次打听都以“没有听过”结束。

但她从未停下脚步,1949年那个初秋,历经千难万险的她,终于又一次踏上家乡的土地。

她拖着老迈的身子缓缓走下船舷,一手攥着破布包,一手扶着栏杆。

她不知道,她苦苦寻觅的那个人,就在不远处望着她。

母子重逢

1949年9月,湖南湘潭易家湾码头,第四十六军副军长杨梅生正巡视物资转运现场。

他身旁跟着政委李中权,两人正就运输调度做着简短沟通。

他一边指挥,一边脚步徐缓,走至码头边缘。

不远处,又一批百姓顺着船梯慢慢下船,有的是从外地回乡的,有的是流民重新安置的。

忽然间,他无意中瞥到人群中的一位老妇人。

她衣衫破旧,满头花白,驼着背拄着一根竹杖,小心翼翼地踩在码头湿滑的青石板上。

她面庞干瘦,眼神疲惫,却有种说不出的熟悉感。

杨梅生眨了眨眼,几乎不敢相信自己的眼睛。

他的脚步慢了下来,转头望去,视线追随着那道瘦小身影。

他的呼吸开始急促,那熟悉的眉眼、那佝偻的背影,是她吗?

他强忍激动,向前几步却又顿住脚,他不敢贸然上前,害怕认错,也害怕她已经不记得自己。

于是,他叫来一名警卫员,轻声吩咐几句,警卫员点头离去,走向那名老妇人。

老妇正准备找个地方歇歇脚,忽见一名解放军小伙朝自己走来,满脸客气:

“大娘,这边有个地方可以坐坐,您歇一会儿吧。”

她微微迟疑,点点头,跟着小伙慢慢走近码头边缘,朝着杨梅生所在的方向走来。

杨梅生站在原地,手紧紧抓着衣角,汗水从额角滑落,却全然不觉。

她越来越近,终于站在了他的面前,一瞬间,他的世界仿佛静止了。

他咬紧嘴唇,眼眶迅速泛红,几欲哽咽,却又强压情绪,只是轻声问:“大娘,您……贵姓?”

老妇愣了一下,随口答道:“我姓李。”

杨梅生呼吸一窒,是了,母亲就是姓李,他的声音止不住颤抖:“您可曾听过一个叫‘杨勋梅’的人?”

老妇听到这三个字,脸色骤变,原本浑浊的眼神瞬间泛起波澜:“你说谁?”

看到她的反应,杨梅生终于确定这就是他的母亲,他“扑通”一声跪在她面前:“娘,我是勋梅,是我啊,我回来了!”

母亲终于认出了他,猛然将他抱进怀中痛哭:“我的儿哟,你还活着,娘终于等到你了!”

母子相拥而泣,众人无不动容,码头上的士兵停下搬运,群众也停住脚步,望着这动人的一幕。

他们,一个是历经无数战火、将生死置之度外的中将军人;一个是风餐露宿、在尘世苦寻儿影二十余载的年迈母亲。

本已天各一方,却因命运最温柔的一次安排,在人潮汹涌的码头重逢。

那一跪一抱,不只是血浓于水的认亲,更是那个时代千千万万个亲情破碎家庭的缩影与圆满。